Daten/Datenschutz/Datenspende

Medizinische Forschung braucht Daten. Erst die IT-gestützte Analyse großer Datenmengen lässt Zusammenhänge erkennen, die ein einzelner Arzt oder eine einzelne Ärztin anhand der eigenen vergleichsweise geringen Patientenzahl bestenfalls erahnen kann.

Medizinische Forschung braucht Daten. Erst die IT-gestützte Analyse großer Datenmengen lässt Zusammenhänge erkennen, die ein einzelner Arzt oder eine einzelne Ärztin anhand der eigenen vergleichsweise geringen Patientenzahl bestenfalls erahnen kann.

Bei jedem Krebspatienten, jeder Krebspatientin entstehen im Laufe der Erkrankung unzählige Mengen an Daten: Laborwerte, radiologische Bilder, pathologische Schnitte oder Arztbriefe, zudem Analysen des Tumorgewebes. Dazu kommen Datensätze, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in klinischen Studien oder in der Grundlagenforschung schaffen.

Die Nationale Dekade gegen Krebs will diese Informationen besser nutzen. Denn die intelligente Verknüpfung der Daten eröffnet neue Möglichkeiten der Patientenversorgung und ermöglicht Forscherinnen und Forschern ein besseres Verständnis für die Entstehung und Behandlung von Krebs.

Ein Vorteil der Auswertung großer Datensätze besteht in ihrer hohen statistischen Aussagekraft. Und erst durch die Analyse vieler Patientendaten lassen sich Zusammenhänge bei seltenen Krebsarten oder geeignete Kandidaten für klinische Studien finden.

Herausforderungen in der Datenzusammenführung und -auswertung

Am Rohstoff Daten mangelt es nicht. Doch bislang liegen diese verstreut vor, niemand hat Zugriff auf alles. Man spricht von Datensilos. Die Zusammenführung ist technisch eine Herausforderung, da bislang jeder Arzt und jede Ärztin, jede Klink oder Forschungsinstitution ihr eigenes IT-System nutzt. Auch liegen noch nicht alle Daten in computerlesbarer Form vor. Und die Daten müssen, auch wenn sie aus unterschiedlichen Quellen kommen, einheitlich benannt und angemessen annotiert (mit Metadaten beschrieben) sein. Auch hier fehlt es noch an Standards.

All das führt dazu, dass die vorliegenden Informationen bislang noch zu wenig miteinander in Zusammenhang gesetzt werden können. Die Medizininformatik-Initiative, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 2016 gestartet, soll das ändern.

Die Medizininformatik-Initiative

Mit der Medizininformatik-Initiative sollen die Chancen der Digitalisierung in der Medizin für Versorgung und Forschung bestmöglich genutzt werden. So arbeiten alle Universitätskliniken Deutschlands gemeinsam mit Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Krankenkassen und Patientenvertretern daran, die Rahmenbedingungen zu entwickeln, damit Erkenntnisse aus der Forschung direkt den Patienten erreichen können. Das BMBF investiert zunächst bis 2021 rund 160 Millionen Euro in das Förderprogramm.

In einem ersten Schritt werden an Universitätskliniken und Partnereinrichtungen Datenintegrationszentren aufgebaut und vernetzt. In diesen Zentren werden die Voraussetzungen geschaffen, um Forschungs- und Versorgungsdaten standortübergreifend verknüpfen zu können. Gleichzeitig werden für konkrete medizinische Anwendungen („Use Cases“) innovative IT-Lösungen entwickelt, die die Möglichkeiten moderner digitaler Dienstleistungen und Infrastrukturen im Gesundheitsbereich zeigen sollen.

Die Universitätskliniken und ihre Partner haben sich in vier Konsortien zusammengeschlossen. Eine interaktive Karte zeigt auf, welche Universitätskliniken, akademischen Partner und Unternehmen deutschlandweit in den vier Konsortien zusammenarbeiten. Per Mausklick können alle Standorte aufgerufen werden, die sich einem bestimmten Anwendungsfall widmen, beispielsweise auf dem Gebiet der Onkologie.

Die Arbeiten werden von einem Nationalen Steuerungsgremium übergreifend koordiniert, um die Passfähigkeit von Datenintegrationszentren und IT-Lösungen zwischen den Konsortien sicherzustellen. Die Zusammenarbeit und Abstimmung der Konsortien wird im Rahmen eines Begleitprojekts koordiniert, das gemeinsam von der TMF – Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung (TMF) e.V., vom Medizinischen Fakultätentag (MFT) und vom Verband der Universitätsklinika Deutschlands (VUD) durchgeführt wird.

Die Webseite der Medizininformatik-Initiative gibt mehr Einblicke zu den Zielen, in die Arbeit der Konsortien sowie den beteiligten Gremien.

Das Zur-Verfügung-Stellen von Gesundheitsdaten ist grundsätzlich freiwillig

Jeder Bürger und jede Bürgerin bestimmt grundsätzlich selbst, für welche Zwecke oder Forschungsbereiche und wie lange seine Daten verwendet werden dürfen.

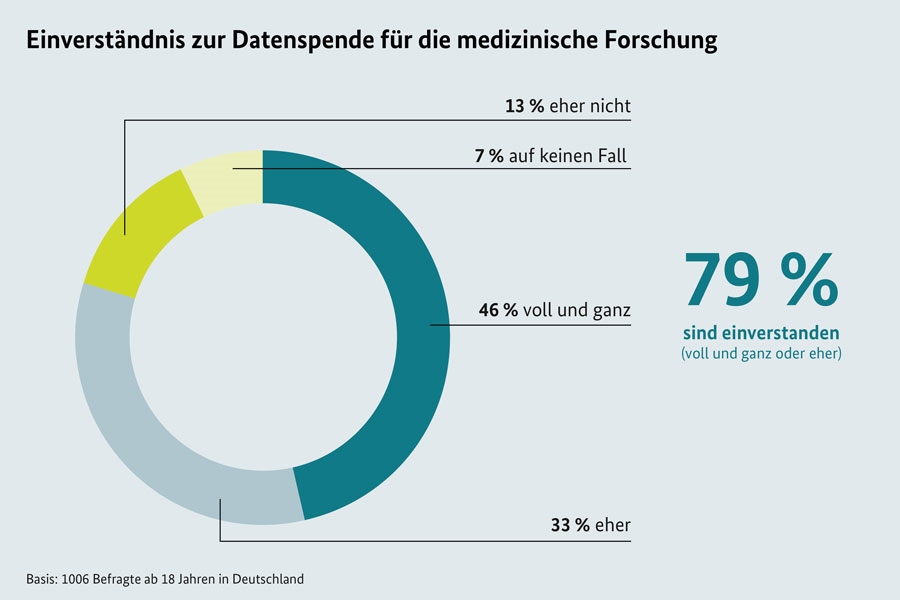

Eine Umfrage im Auftrag der Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung (TMF) e.V. aus dem Jahr 2019 zeigt die hohe Akzeptanz der Bevölkerung, ihre Daten für die Forschung zur Verfügung zu stellen: Die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger ist zu einer solchen „Datenspende“ bereit.

Datenschutz und Erfordernisse der Wissenschaft – ein Spannungsfeld

Die medizinische Forschung ist auf die Verfügbarkeit von Gesundheitsdaten angewiesen. Zugleich können Gesundheitsdaten tiefe Einblicke in den aktuellen Gesundheitszustand und den Lebenswandel eines Menschen ermöglichen und zum Teil sogar Vorhersagen zur Krankheitsentwicklung erlauben. Patientendaten müssen daher verantwortlich genutzt und vor unzulässigen Zugriffen geschützt werden.

Das datenschutzrechtliche Prinzip der Datensparsamkeit fordert grundsätzlich nur die für den jeweiligen Zweck erforderlichen Daten zu verarbeiten und personenbezogene Daten nach Möglichkeit zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren. Von Pseudonymisierung spricht man, wenn die medizinischen Daten von den persönlichen getrennt werden und nur über einen Schlüssel von einer berechtigten Person wieder zusammengefügt werden können. In diesem Fall kann der Betroffene bei neuen Entwicklungen – beispielsweise eines wirksamen Medikaments oder eines neuen Studienangebots - noch einmal kontaktiert werden. Eine Anonymisierung dagegen bedeutet die grundsätzlich nicht wieder rückgängig zu machende Trennung zwischen dem Informationswert der Daten und den persönlichen Angaben - es ist dann nicht mehr möglich, die dahinterstehende Person später wiederzufinden. Eine Löschung des Personenbezugs kann zudem den Forschungsinteressen entgegenstehen. Für Langzeitstudien müssen Forscherinnen und Forscher beispielsweise fortlaufend neue Daten den bereits vorhandenen zuordnen. Wird der Bezug zur Person gelöscht, ist das nicht möglich.

Bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen für die medizinische Forschung ist diesen unterschiedlichen Anforderungen und Interessenlagen angemessen Rechnung zu tragen. Chancen und Risiken der Digitalisierung und des medizininformatischen Fortschritts sollten dabei auf Basis eines fundierten wissenschaftlich-technologischen Verständnisses sorgfältig abgewogen und ausbalanciert werden.

Hierzu trägt auch der Förderschwerpunkt „Ethische, rechtliche und soziale Aspekte der modernen Lebenswissenschaften“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung bei. In diesem Rahmen unterstützt das BMBF unter anderem ab Ende 2019 Forschungsprojekte zu den ethischen, rechtlichen und sozialen Aspekten (ELSA) der Digitalisierung, von Big Data und KI in Gesundheitsforschung und -versorgung. Ziel der Forschungsprojekte soll es sein, wissenschaftlich-technologisch fundierte Analysen und Bewertungen zu erarbeiten und gegebenenfalls Handlungsoptionen für die betroffenen Akteure aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft aufzuzeigen.